Oleh: Rosita Permatasari

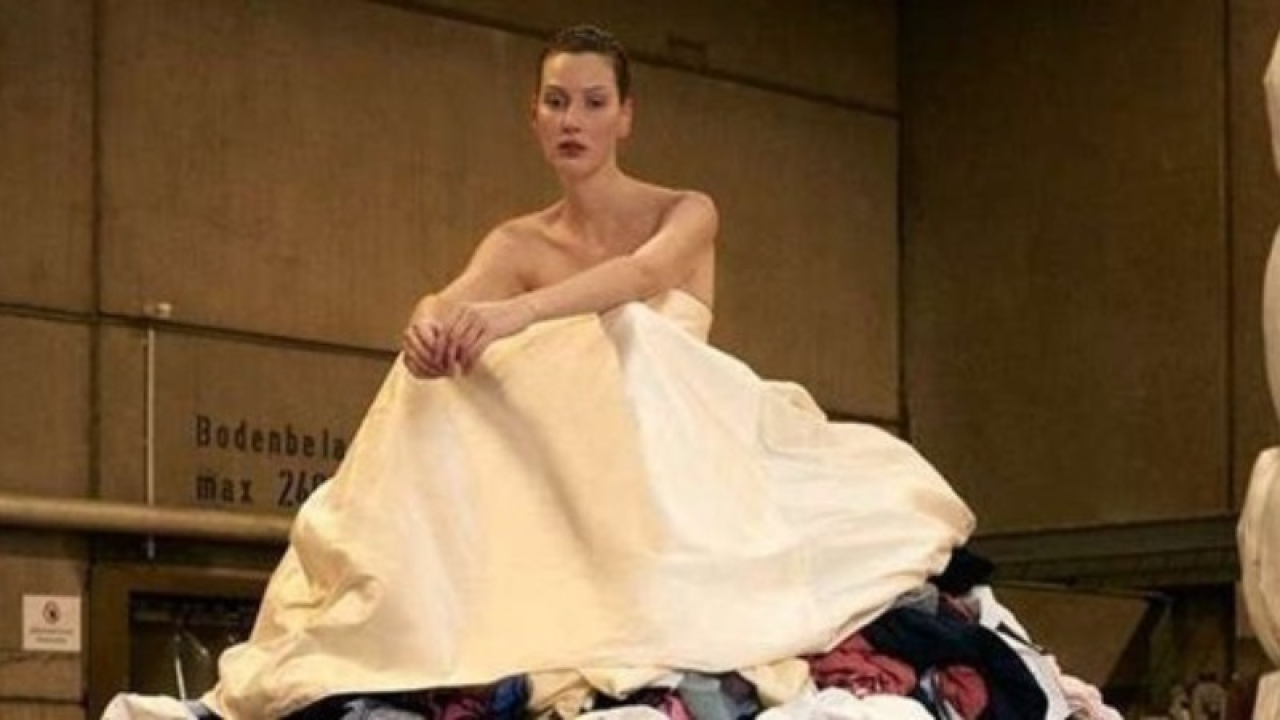

GAYA hidup masyarakat Indonesia kini semakin didominasi oleh budaya berpakaian cepat atau fast fashion. Hampir di setiap lini media sosial, kita disuguhi unggahan haul video, konten Outfit of the Day (OOTD), hingga rekomendasi baju viral harga murah dari berbagai toko daring. Fenomena ini menunjukkan bagaimana gaya dan penampilan telah menjadi bagian penting dari identitas sosial.

Namun, di balik gemerlap tren mode dan harga yang terjangkau, tersembunyi sisi gelap yang jarang disadari, dampak lingkungan, maraknya produk tiruan, serta meningkatnya konsumsi pakaian murah berkualitas rendah.

Dalam beberapa tahun terakhir, industri fast fashion semakin menguasai pasar mode di Indonesia. Baik merek lokal maupun internasional berlomba-lomba merilis koleksi baru hampir setiap bulan.

Strategi ini sengaja diciptakan untuk memunculkan rasa takut tertinggal tren di kalangan konsumen, agar mereka terus membeli pakaian baru, meski belum tentu membutuhkannya. Harga yang murah memang menggoda, tetapi sering kali tidak sebanding dengan kualitas dan daya tahannya.

Selain produk resmi, pasar juga dibanjiri oleh barang tiruan atau produk KW yang dijual dengan harga sangat murah secara daring. Kaos, jaket, hingga sepatu dengan logo merek terkenal dapat dengan mudah ditemukan di berbagai platform belanja online, bahkan dengan harga di bawah seratus ribu rupiah.

Di balik harga rendah itu, tersimpan realitas pahit, bahan sintetis berkualitas rendah, proses produksi yang tidak etis, dan pelanggaran hak kekayaan intelektual. Fenomena ini memperlihatkan bagaimana sebagian masyarakat masih menilai penampilan dan gengsi lebih tinggi daripada orisinalitas dan kualitas.

Gempuran produk impor murah juga menjadi ancaman nyata bagi pelaku usaha lokal. Barang-barang tekstil dari luar negeri, terutama dari Tiongkok, dijual dengan harga yang sulit diterima logika produksi di Indonesia.

Produk lokal seperti mukena buatan tangan yang dijual seharga Rp 100.000 misalnya, harus bersaing dengan produk impor serupa yang dibanderol hanya Rp 20.000. Dalam jangka panjang, kondisi ini menekan pelaku UMKM dan mengikis semangat kreator lokal yang berupaya menjaga mutu serta keaslian karya mereka.

Para desainer lokal pun tak luput dari dampak negatif ini. Beberapa perancang busana mengaku karyanya dipalsukan dan dijual secara daring dengan kualitas jauh di bawah standar. Dampaknya bukan hanya kerugian ekonomi, tetapi juga hilangnya nilai kreativitas dan integritas karya. Industri mode pun perlahan berubah menjadi arena persaingan harga, bukan lagi ruang untuk menghargai ide dan keindahan.

Dampak lingkungan dari budaya fast fashion juga tidak bisa diabaikan. Indonesia menghasilkan lebih dari dua juta ton limbah tekstil setiap tahun, sebagian besar berasal dari pakaian murah yang cepat rusak dan sulit terurai.

Setiap orang bahkan membuang rata-rata sembilan kilogram pakaian per tahun hanya karena dianggap sudah tidak tren. Limbah ini didominasi oleh bahan sintetis seperti poliester yang membutuhkan puluhan tahun untuk terurai, sekaligus berpotensi mencemari tanah dan air.

Kerusakan lingkungan ini sejalan dengan tekanan ekonomi yang dirasakan pelaku industri lokal. Banyak pengusaha kecil di daerah seperti Yogyakarta dan Bandung mengeluhkan penurunan penjualan akibat persaingan dengan produk massal impor.

Sementara itu, masyarakat kian terbiasa dengan pola konsumsi instan, beli murah, pakai sebentar, lalu buang. Media sosial turut memperkuat siklus ini, dengan tren fesyen yang berubah setiap minggu dan tekanan untuk selalu tampil berbeda di dunia maya.

Pada akhirnya, fast fashion bukan hanya soal pakaian murah, tetapi cerminan cara kita memandang nilai dari setiap barang yang dimiliki. Lemari yang penuh pakaian tidak selalu menandakan kesejahteraan, bisa jadi justru mencerminkan ketidakpedulian terhadap lingkungan dan sesama.

Kini, sudah saatnya masyarakat berpakaian dengan lebih sadar, bukan untuk selalu terlihat baru, tetapi untuk menjadi bagian dari perubahan menuju masa depan yang lebih berkelanjutan.

Editor : Alim Perdana