Oleh: Ulul Albab

Ketua Bidang Litbang DPP AMPHURI

Ketua ICMI Orwil Jawa Timur

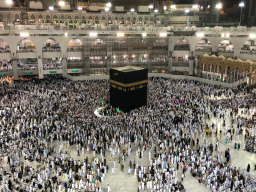

SELASA, 26 Agustus 2025, menjadi tonggak bersejarah bagi bangsa Indonesia. DPR RI resmi mengesahkan Undang-Undang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah yang mengukuhkan lahirnya Kementerian Haji dan Umrah.

Transformasi kelembagaan ini tidak hanya soal perubahan nomenklatur, tetapi mencerminkan tekad negara untuk menghadirkan tata kelola haji dan umrah yang lebih profesional, transparan, dan berpihak pada jamaah.

Momentum ini patut kita sambut dengan refleksi panjang: bagaimana sejarah tata kelola haji di Indonesia berkembang, dari masa kolonial hingga kini. Dengan melihat perjalanan panjang, kita bisa memahami kerentanan, pelajaran, sekaligus meneguhkan harapan baru bagi kementerian ini.

Sejarah Awal Haji di Indonesia

Catatan sejarah menunjukkan bahwa ibadah haji bagi umat Islam di Nusantara sudah berlangsung sejak abad ke-16. Jamaah berangkat dengan kapal laut dari pelabuhan besar seperti Aceh, Batavia, Makassar, atau Surabaya.

Perjalanan memakan waktu berbulan-bulan, penuh risiko cuaca, penyakit, hingga perompak (Azra, 1999).

Kolonial Belanda kemudian menerbitkan Ordonansi Haji 1922 yang mewajibkan jamaah haji berangkat melalui jalur resmi dengan izin pemerintah kolonial.

Alasan utamanya adalah pengawasan politik: jamaah haji dianggap potensial membawa gagasan pembaruan Islam, perlawanan kolonial, dan jaringan internasional (Steenbrink, 1995). Haji pada masa itu bukan hanya ritual, tetapi juga jalan transmisi ilmu pengetahuan dan bahkan ide-ide pergerakan kebangsaan.

Masa Awal Kemerdekaan – Orde Lama

Setelah kemerdekaan, pemerintah Indonesia sadar bahwa penyelenggaraan haji adalah tugas negara yang strategis. Tahun 1946 dibentuk Kementerian Agama, salah satu tugas utamanya adalah mengurusi haji (Boland, 1985).

Namun, kondisi awal kemerdekaan masih sulit: ekonomi terbatas, sarana transportasi minim, dan diplomasi dengan Arab Saudi belum stabil.

Meski demikian, pengelolaan haji perlahan menjadi simbol kedaulatan negara. Indonesia mulai mengirim petugas resmi, memperkuat kerja sama bilateral, dan memperbaiki fasilitas. Di masa ini, haji masih menjadi ibadah eksklusif bagi kalangan terbatas—terutama karena biaya dan akses transportasi yang sulit.

Orde Baru dan Modernisasi Tata Kelola Haji

Pada era Orde Baru (1966–1998), penyelenggaraan haji semakin terpusat di bawah Kementerian Agama. Jumlah jamaah meningkat pesat seiring dengan tumbuhnya ekonomi. Pemerintah mulai menetapkan sistem kuota dan memanfaatkan maskapai penerbangan Garuda Indonesia.

Namun, sentralisasi birokrasi juga membawa problem klasik: antrean panjang, layanan yang sering dikeluhkan, serta minimnya transparansi dana haji. Kritik muncul terkait dugaan penggunaan dana haji untuk kepentingan non-haji (Republika, 1997).

Pada saat yang sama, muncul biro perjalanan resmi yang membantu jamaah haji dan umrah, menandai masuknya sektor swasta ke dalam tata kelola ibadah ini.

Era Reformasi hingga Kini

Reformasi membawa semangat transparansi dan partisipasi. Lahir UU No. 13 Tahun 2008, kemudian diganti dengan UU No. 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. Regulasi ini mempertegas peran swasta melalui Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) dan Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK).

Namun, tantangan baru pun muncul. Antrean haji reguler semakin panjang, kini mencapai 20–30 tahun di beberapa provinsi (Kemenag, 2023). Biaya haji terus meningkat. Di sisi lain, muncul kasus travel bodong yang menelantarkan jamaah, seperti kasus First Travel (2017) yang menjadi pelajaran pahit tentang lemahnya pengawasan (Kompas, 2017).

Era digitalisasi membawa inovasi: SISKOHAT (Sistem Komputerisasi Haji Terpadu), aplikasi visa online, dan terakhir super-app Nusuk dari pemerintah Arab Saudi. Digitalisasi membuat birokrasi lebih cepat, tetapi sekaligus menuntut adaptasi cepat dari penyelenggara di Indonesia.

Momentum Kementerian Haji dan Umroh

Tata kelola haji Indonesia selama ini menunjukkan pola: semakin besar kuantitas jamaah, semakin kompleks birokrasi yang lahir. Sentralisasi di Kementerian Agama di satu sisi menjamin kontrol negara, tetapi di sisi lain menimbulkan kerentanan: monopoli kebijakan, tumpang tindih regulasi, dan potensi korupsi.

Kasus penyalahgunaan dana haji yang sempat mencuat menunjukkan betapa pentingnya transparansi. Begitu pula, lemahnya pengawasan terhadap travel bodong dan maraknya fenomena umroh backpacker (umroh mandiri), menunjukkan betapa perlunya keseimbangan antara peran negara dan partisipasi masyarakat/industri.

Di sinilah lahirnya Kementerian Haji dan Umrah menjadi harapan baru. Dengan status kementerian, urusan haji dan umrah akan lebih fokus, lebih profesional, dan lebih strategis. Kementerian ini diharapkan mampu memperkuat diplomasi dengan Arab Saudi, memperbaiki tata kelola dana haji, serta menghadirkan layanan jamaah yang setara, adil, dan transparan.

Penutup: Harapan dan Inspirasi

Sejarah panjang penyelenggaraan haji di Indonesia menunjukkan bahwa haji bukan sekadar ibadah ritual, tetapi juga cermin tata kelola negara. Dari Ordonansi kolonial, masa awal kemerdekaan, sentralisasi Orde Baru, hingga reformasi—semua meninggalkan pelajaran berharga.

Kementerian Haji dan Umrah lahir sebagai jawaban atas tantangan masa kini dan masa depan. Kita semua menaruh harapan besar: kementerian ini benar-benar menghadirkan tata kelola yang profesional, berkeadaban, melindungi jamaah, serta memberdayakan industri haji dan umrah nasional sesuai dengan perkembangan yang dilakukan oleh Arab Saudi.

AMPHURI (sebagai asosiasi penyelenggara haji dan umrah) dan ICMI (sebagai organisasi para cendekiawan muslim) siap menjadi mitra strategis kementerian baru ini, terutama dalam bidang kajian dan pengembangan untuk tata kelola haji dan umroh yang lebih professional, berkeadaban, dan good governance.

Editor : Alim Perdana